1. 九星気学とは何か?

九星気学の基本的な概念

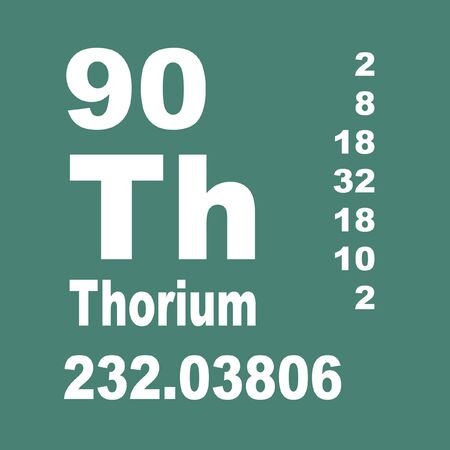

九星気学(きゅうせいきがく)は、日本で広く親しまれている占いの一つです。古代中国の陰陽五行説や九宮術をベースに発展したとされ、個人の生まれ年・生まれ月から「本命星」と呼ばれる星を割り出し、その人の性格や運勢、相性、吉方位などを読み解きます。

九星気学の仕組み

九星気学は、次の三つの要素で成り立っています。

- 九つの星(本命星)

- 五行(木・火・土・金・水)

- 八方位と中央(合計九宮)

この仕組みによって、人それぞれ異なる「気」の流れや特徴があると考えられています。

九つの本命星

| 本命星 | 日本語名 | 特徴・イメージ |

|---|---|---|

| 一白水星 | いっぱくすいせい | 柔軟性、水のような流れ、人との調和 |

| 二黒土星 | じこくどせい | 努力家、育てる力、安定感 |

| 三碧木星 | さんぺきもくせい | 行動力、元気、新しいことへの挑戦 |

| 四緑木星 | しろくもくせい | 社交的、協調性、平和主義者 |

| 五黄土星 | ごおうどせい | 中心的存在、強い意志、リーダーシップ |

| 六白金星 | ろっぱくきんせい | 責任感、正義感、高潔さ |

| 七赤金星 | しちせききんせい | 社交的、人気者、楽しさを重視する傾向 |

| 八白土星 | はっぱくどせい | 粘り強さ、変化への適応力、堅実さ |

| 九紫火星 | きゅうしかせい | 情熱的、美意識が高い、直感力に優れる |

日本語での定義と特徴

日本における九星気学は、「方位学」や「運勢学」としても知られ、日常生活で吉方位を選んだり、新居や事務所の移転時に使われたりしています。また、お正月や節分など、日本独自の年中行事とも深く関わっています。

九星気学の特徴まとめ表

| 特徴項目 | 内容説明(日本語) |

|---|---|

| 占術ジャンル | 東洋占術(陰陽五行・方位学)に分類される日本独自の占い方法です。 |

| 使われる場面 | 引っ越し・旅行・開運祈願・ビジネス戦略・人間関係分析など多岐にわたります。 |

| 年齢問わず利用可否 | 子供から大人まで誰でも利用できます。 |

| 伝統との関わり方 | 神社仏閣のおみくじや厄払いでも活用されています。 |

| 現代との融合例 | SNSやアプリで簡単に自分の本命星を調べられるサービスも登場しています。 |

まとめ:九星気学は日々の暮らしに根付いた身近な占術です。

2. 日本における九星気学の歴史

九星気学の伝来と起源

九星気学(きゅうせいきがく)は、もともと中国の「易」や「陰陽五行思想」を基盤とする占術から発展しました。日本には平安時代頃に陰陽道の一部として伝わり、独自の発展を遂げました。

時代ごとの普及状況

| 時代 | 九星気学の特徴・普及状況 |

|---|---|

| 平安時代 | 中国から伝わった陰陽道とともに、一部貴族や公家の間で活用され始める。 |

| 江戸時代 | 庶民文化が栄え、暦や方位取り(吉方位旅行)など日常生活に根付くようになる。寺子屋でも教えられることがあった。 |

| 明治〜大正時代 | 西洋占星術や新しい思想の流入がありつつも、九星気学は運命判断や開運法として一般家庭に広まる。 |

| 昭和〜現代 | 専門書や雑誌、テレビ番組などで紹介され、より多くの人々が手軽に利用できるようになる。 |

日本社会との関わり

九星気学は、「方位取り」や「吉日選び」など、日常生活の様々な場面で利用されてきました。例えば引っ越しや結婚、開業・開店の日取りを決める際にも参考にされます。また、年始に「今年の運勢」を知るため、多くの日本人が気学カレンダーや占い本を手に取っています。

現代への受け継ぎ方

現代ではインターネットやスマートフォンアプリでも簡単に自分の九星を調べたり、その年・月・日の吉方位を確認したりできます。これにより若い世代にも親しまれています。

3. 日本文化と九星気学の関わり

九星気学は日本に古くから伝わる占術の一つであり、日常生活や伝統行事にも深く根付いています。特に、お正月や節分、冠婚葬祭など、日本人が大切にする節目には、九星気学の考え方がさまざまな形で取り入れられています。

お正月と九星気学

お正月は新しい一年の始まりを祝う日本最大級の行事です。この時期、多くの家庭では「恵方(えほう)」を意識して初詣に行ったり、おせち料理を食べたりします。恵方とは、その年の最も運気が良いとされる方角を意味し、これは九星気学の理論に基づいて決められます。その年ごとに異なる恵方を向いてお願い事をすることで、一年の幸福や健康を願う風習が根付いています。

| 年 | 恵方 |

|---|---|

| 2024年 | 東北東やや東 |

| 2025年 | 西南西やや西 |

| 2026年 | 南南東やや南 |

節分と九星気学

節分は季節の変わり目に邪気を払い、福を招くための行事です。近年では「恵方巻」をその年の恵方を向いて無言で食べるという習慣が定着しています。これも九星気学によって毎年決まる恵方が重要視されている例です。

冠婚葬祭と九星気学

結婚式や葬儀など人生の大切なイベントでも、吉日選びに九星気学が活用されています。「大安」「仏滅」などの六曜とともに、その人自身の本命星や相性の良い日・悪い日を確認して、より良い日取りを選ぶことがあります。また、新築祝い・引越しなどでも、家族全員の九星をもとに吉方位(きっぽうい)へ移動することで開運を願う風習もあります。

| 行事 | 九星気学との関係 |

|---|---|

| 結婚式 | 本命星・吉日選びで幸運を祈願 |

| 引越し | 吉方位への移動で運勢アップを期待 |

| 新築祝い | 家族全員の吉方位確認で家内安全祈願 |

まとめ:日本の日常と九星気学

このように、九星気学は単なる占いとしてだけでなく、日本人の日常生活や伝統行事に自然と溶け込んでいます。特別な知識がなくても、「今年の恵方はどっち?」と話題になるように、多くの人々が無意識に活用している身近な存在となっています。

4. 現代日本における九星気学の役割

現代社会での九星気学の位置づけ

九星気学は、古くから伝わる占い・方位学として、日本人の日常生活やビジネスシーンで幅広く活用されています。現代でもその人気は根強く、特に「新しい家を建てるときの方位選び」や「引っ越し」「開運日選び」など、人生の大事な節目で利用する人が多いです。また、ビジネスパーソンにも「良い運気を取り入れるための出張方位」や「吉日選定」に使われています。

九星気学が使われる主なシーン

| 利用シーン | 具体的な活用例 |

|---|---|

| 日常生活 | ラッキーカラーやラッキーアイテムの選定、健康運アップのためのアドバイス |

| 引っ越し・家相 | 引っ越し時期や新居の方位決め、家の間取りチェック |

| ビジネス | 会社設立日の選定、重要な商談日の決定、出張先方位チェック |

| 恋愛・結婚 | 相性診断や良縁を引き寄せる日取り選び |

| 旅行・レジャー | 吉方位旅行(開運旅行)で運気アップを狙う |

なぜ現代でも九星気学が人気なのか?

- 伝統と安心感:日本独自の文化として長い歴史があり、世代を超えて信頼されています。

- 実生活への応用:身近な出来事や悩みにすぐ役立つ具体的なアドバイスが得られるため、多忙な現代人にも受け入れられています。

- SNSやアプリとの連動:最近ではスマートフォンアプリやSNS上でも毎日の運勢チェックができ、若い世代にも親しまれています。

- 自己肯定感の向上:吉日やラッキー方位を意識して行動することで、自信を持って物事に取り組めるという声も多いです。

九星気学と他の占術との違い

西洋占星術やタロットカードとは異なり、九星気学は「時間」と「空間」を重視した特徴があります。生年月日から導き出される本命星によって、その年や月ごとの吉凶方位が分かり、「いつ」「どこへ行くか」が運勢に大きく影響すると考えられています。このため、日本では特に転居や旅行、開業など大きなライフイベントで積極的に活用されています。

5. 九星気学を活用する上での注意点

現代社会における九星気学の取り入れ方

九星気学は日本の伝統的な占術ですが、現代社会では生活スタイルや価値観が多様化しています。そのため、自分に合った方法で無理なく取り入れることが大切です。例えば、毎日の吉方位を意識したり、引越しや旅行の日程を選ぶ際の参考にするなど、日常生活の中で自然に活用する人も増えています。

誤解されやすい点と正しい理解

九星気学は運命を決定づけるものではなく、自分自身の行動や考え方次第で未来をより良くしていくための「ヒント」と捉えることが重要です。占いの結果だけに頼るのではなく、前向きな気持ちで活用しましょう。

| 誤解されやすい点 | 正しい理解・活用方法 |

|---|---|

| 全てが予言通りになると思う | あくまでも傾向やアドバイスとして受け止める |

| 悪い運勢だと何もしない | 改善策や対処法を探し、前向きに行動する |

| 結果に固執して柔軟性を失う | 状況に応じて柔軟に考えることが大切 |

九星気学を安全・安心に活用するポイント

- 複数の情報源を参考にする(本や信頼できる専門家の意見)

- 他人と比較せず、自分自身の人生設計を大切にする

- 依存しすぎず、日常生活のヒントやモチベーションアップとして使う

- 科学的根拠とは異なるため、過度な期待をしない

- 困った時は専門家に相談することも検討する

九星気学と上手につきあうコツ

九星気学は一つの指標として利用し、自分自身の感覚や価値観も大切にしましょう。日々の暮らしをより豊かにするための「道しるべ」として、バランスよく活用することが現代流の取り入れ方です。