1. 日本風水の起源と歴史背景

日本風水は、その起源を古代中国に持ち、紀元前4世紀頃から中国で発展した「風水」思想が、6世紀頃の仏教伝来や遣隋使・遣唐使の時代を経て日本に伝わりました。中国の風水は「気」の流れや土地の形状、方角による吉凶判断を重視しますが、日本に渡った後、単なる輸入文化ではなく、日本固有の自然観や宗教観と融合し独自の発展を遂げました。特に平安時代には、都の造営(例:平安京)が陰陽道と密接に結びつき、都市計画や建築、生活様式に深く影響を与えました。その後も神道や仏教など日本独自の信仰体系と交わりながら、住居配置や庭園設計など幅広い分野で日本人の日常生活に根付いています。このように日本風水は、中国由来の理論を基礎としつつも、日本ならではの四季折々の自然環境や美意識を取り入れることで、他国とは異なる独特な進化を遂げてきた点が大きな特徴です。

2. 日本ならではの風水思想の特徴

日本の風水は、中国伝来の風水理論を基盤としつつも、独自の自然観や文化背景を反映した特徴的な思考体系が形成されています。特に、土地や建物の方角・配置、そして自然との調和を重視する点が大きなポイントです。

土地や建物の方角・配置へのこだわり

日本風水では、家屋や敷地を設計する際、「鬼門(きもん)」や「裏鬼門」など方位に対する意識が強く現れます。北東(鬼門)や南西(裏鬼門)は特に注意すべき方角とされており、その方角に玄関やトイレ、水回りを配置しないよう配慮することが伝統的です。また、住宅全体の配置バランスにも細心の注意が払われます。

主な方角と配置の考え方

| 方角 | 日本風水での意味・対応 |

|---|---|

| 北東(鬼門) | 災いが入りやすいとされ、清浄さを保つことが重要視される |

| 南西(裏鬼門) | 家庭運に影響があるため、整理整頓と明るさが求められる |

| 南 | 陽当たり良好で繁栄につながるため、リビングや庭によく使われる |

| 北 | 寒さ・湿気対策が必要だが、静けさを活かした寝室向きとされる |

自然との調和を重視する思想体系

日本独自の美意識として、「自然との一体化」が挙げられます。建物だけでなく、庭園や周囲の植栽、水辺などと調和させることで、気(エネルギー)の流れを最適化しようとします。この思想は「借景」(しゃっけい)や「外部との連続性」を大切にする日本庭園にも色濃く反映されています。

日本風水と自然調和の具体例

| 要素 | 日本風水での実践例 |

|---|---|

| 庭園・植栽 | 四季折々の植物で吉相を呼び込むデザイン |

| 水辺・池 | 敷地内に水を取り入れ、気の循環を促進する工夫 |

| 借景(しゃっけい) | 周囲の山や森、川など自然景観を生活空間へ取り込む設計思想 |

このように、日本ならではの風水思想は、単なる吉凶判断だけでなく、住まいや暮らし全体を自然環境と調和させるという哲学的側面も大きな特徴となっています。

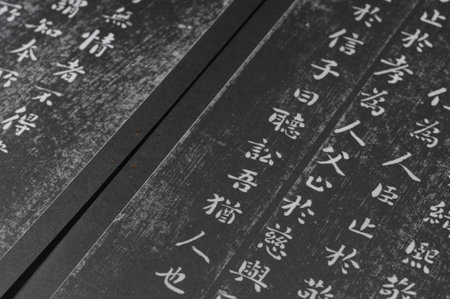

![]()

3. 神道や仏教との結び付き

日本風水の特徴と独自性を語る上で、日本の伝統的な信仰体系である神道や仏教との深い結び付きを無視することはできません。古代中国から伝来した風水は、単なる環境学ではなく、神聖な空間づくりや精神的な安寧を追求する日本独自の宗教観と融合して発展しました。

神道における風水の応用

神道では、土地や自然そのものが神聖視され、「気」の流れが重要視されます。神社の建立地選定においても、山・川・森など自然環境と調和した場所が選ばれることが多く、これは風水思想と密接に関係しています。たとえば、有名な伊勢神宮や出雲大社では、周囲の山々や清流といった「気」が集まる場所が意識されており、「鎮守の森」と呼ばれる樹木もまた、気を守り高める役割を果たしています。

仏教寺院に見る風水的配置

仏教寺院にも風水思想は色濃く反映されています。京都の東寺や奈良の興福寺など、多くの寺院は方位や地形を考慮して配置されており、鬼門・裏鬼門を避ける工夫や、水脈・山脈のラインを活かした設計が見受けられます。これにより、寺院全体が穏やかな「気」に包まれ、人々が安心して参拝できる場となっています。

具体的な応用事例

具体例として、京都御所を中心とした都市設計も風水思想が取り入れられており、四神相応(青龍・白虎・朱雀・玄武)の地理配置が意識されています。また、日光東照宮では、本殿へのアプローチが直線ではなく曲線状になっているのも、「邪気」を防ぎ「良い気」を導くための工夫です。

現代に息づく信仰と風水

このように、日本の神社仏閣には古来から風水思想が根付いており、現代でも新築住宅のお祓いや地鎮祭など、生活文化として広く受け継がれています。日本独自の宗教観と融合した風水は、その土地ごとの「気」を大切にし、人々の日常生活や精神文化に深く根ざしている点に大きな特徴があります。

4. 家相と日本住宅の設計

日本風水の特徴を語る上で欠かせないのが、「家相(かそう)」です。家相は中国の風水理論が日本独自の文化や気候、生活様式に適応し発展したもので、日本住宅の設計や間取りに大きな影響を与えてきました。特に、家の方位や玄関・水回りの位置、各部屋の配置などに関する細かな法則があり、現代住宅にもその考え方は受け継がれています。

家相における主要な設計原則

| 要素 | 伝統的な家相の考え方 | 現代住宅への影響 |

|---|---|---|

| 玄関の位置 | 吉方位(東南・南)を選ぶと運気上昇 | 玄関を明るく広く設計する傾向が強い |

| トイレ・浴室の配置 | 鬼門(北東)・裏鬼門(南西)を避ける | 水回りの衛生面や快適性重視で位置調整 |

| 寝室・子供部屋 | 日当たり良好な南側や東側が吉 | 健康や学業運を考慮した間取り選択が多い |

| キッチン(台所) | 火と水のバランス、鬼門を避ける配置推奨 | 動線と効率性を融合しつつ伝統も意識 |

現代に引き継がれる家相思想

近年ではライフスタイルや都市環境の変化により、家相本来の伝統的なルール全てを厳守することは難しいケースも増えています。しかし、「住まいは運を呼び込む場所」という根本的な発想は今なお根強く残っており、新築やリフォーム時には専門家による家相鑑定を取り入れる家庭も少なくありません。

家相と日本人の価値観との結びつき

家相は単なる迷信ではなく、日本人特有の自然観や四季折々の暮らしへの配慮、防災意識とも密接に関わっています。例えば、北風を防ぐために北側に壁や収納スペースを設けたり、夏の日差し対策として庇(ひさし)や縁側(えんがわ)を採用するなど、実用性と伝統知が融合しています。

まとめ:日本独自の家相文化が現代にも息づく理由

このように、日本風水から派生した家相は単なる占いや迷信ではなく、日本人の美意識と実用性、そして安全安心な住まい作りへの知恵として、現代まで脈々と受け継がれていると言えるでしょう。

5. 現代日本社会における風水の影響

ビジネスシーンにおける風水の応用

現代日本では、風水は単なる伝統的な思想から一歩進み、ビジネスシーンにも積極的に取り入れられています。例えば、オフィスのレイアウトや会議室の配置には「気」の流れを意識し、商談が成立しやすい環境づくりを目指す企業も少なくありません。さらに、開業や新規事業の際に吉日を選定するなど、日本独自の解釈と実践が根付いています。特に不動産業界では、物件紹介時に方角や立地条件だけでなく、「風水的によい土地」としてプロモーションされるケースも増加しています。

日常生活での風水活用事例

日本の一般家庭でも、玄関やリビングのインテリア配置に風水を意識する人が多く見られます。例えば、玄関に鏡を置くことで運気を呼び込む、観葉植物を取り入れて調和を図るといった工夫が日常的に行われています。また、結婚や新居への引越しの際にも方位や時期にこだわることが一般的です。このような文化背景から、住宅メーカーやインテリアショップでも「風水対応商品」がラインナップされているのが特徴です。

都市開発と公共空間への影響

都市開発や公共施設の設計にも、日本独自の風水思想が反映されています。大規模な再開発プロジェクトでは、「龍脈」や「四神相応」といった概念を参考にした街づくりが意識されます。特に京都や東京など歴史ある都市では、都市全体のレイアウトそのものが伝統的な風水理論に基づいています。最近では、駅前広場や公園など公共空間でも、自然との調和とエネルギー循環を考慮したデザインが採用されており、日本ならではの現代風水文化として注目されています。

現代社会で進化する日本風水

このように、日本の風水は単なる迷信や占いとして捉えられるだけでなく、多様な分野で合理的かつ実践的な知恵として活用されています。ビジネス成功へのサポートから快適な生活空間作りまで、その応用範囲は年々広がっています。今後も日本独自の文化と融合しながら、現代社会でさらに進化していくことが期待されています。

6. 中国風水との比較から見る独自性

日本風水と中国風水は、共通の起源を持ちながらも、時代や文化の流れの中で独自の発展を遂げてきました。ここでは両者の相違点を整理し、日本風水がいかにして独自性を築いてきたのかを考察します。

思想と価値観の違い

中国風水は「陰陽五行説」や「気」の流れなど、宇宙規模の法則に基づいた理論体系が強調されます。一方で日本風水は、自然との共生や土地神信仰など、日本固有の宗教観や自然観が色濃く反映されています。特に「場」や「空間」の清浄さを重視する点が特徴です。

実践方法・応用の差異

中国風水は羅盤(コンパス)を用いた詳細な方位計測や、建物・都市全体の設計に大規模に応用される傾向があります。対照的に日本風水は、家屋や庭園など日常生活空間での細やかな調整を重視し、「家相」や「鬼門」など、より身近な生活指針として発展してきました。

民間信仰との融合

日本では神道や仏教と深く結び付き、例えば「鎮守の森」や「注連縄」など、独自の浄化・結界文化が生まれています。これにより、日本独特の精神性や美意識が日常生活へと溶け込みました。

現代社会への適応力

中国風水が伝統的理論を重視する一方で、日本風水は時代ごとの社会変化に柔軟に対応し続けてきました。現代ではインテリアデザインやライフスタイルにも溶け込む形で進化し、多様なニーズに応えています。このような独自性こそが、日本風水最大の魅力と言えるでしょう。